膀胱炎|症状・原因・治療法と再発予防まで解説

排尿時の痛みや頻尿などの不快な症状が突然あらわれたら、それは「膀胱炎」かもしれません。

特に女性に多く見られるこの感染症は、早期に適切な治療を受ければ速やかに改善することがほとんどです。

一方で、放置すると腎臓にまで感染が広がり、発熱や背部痛を伴う腎盂腎炎に進行することもあるため、注意が必要です。

このページでは、膀胱炎の症状や原因、診断・治療方法から再発予防のポイントまで、わかりやすく解説しています。

最初にまとめ

感染

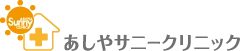

起因菌の大半は肛門周囲や膣に常在する大腸菌で、尿道から膀胱へ侵入し、膀胱内で増殖することで発症します。

女性は尿道口と肛門や膣との距離が近く、尿道が短いという解剖学的リスクがあるため、膀胱炎が日常的な感染症となっています。

なお、尿や尿路系には感染防御機能が備わり、膣内pHは大腸菌が増殖しにくい環境に保たれています。

膀胱炎には以下のようなリスクが知られています。

加齢は尿や尿路系の感染防御機能が低下したり、膣内pHが変化するなどして大腸菌が増殖しやすくなります。

妊娠中は子宮が尿の流れを妨げること、糖尿病は尿の感染防御機能を低下させることに加えて、尿中に細菌のエネルギー源となる糖が増えることがリスクを上昇させます。

なお、尿路感染症は重篤な感染症の一つである菌血症(細菌が血中に侵入)の最大の原因として知られています。

症状

典型的な膀胱炎の症状には以下のようなものがあります:

膀胱炎の自覚症状

尿の変化

以下の症状がある場合は、腎盂腎炎への進展の可能性があるため、速やかな受診が必要です:

腎盂腎炎を示唆する症状

なお、いわゆる膀胱炎症状であっても膀胱炎ではないことがあることには注意が必要です。

これらの感染症は抗生剤の選択が異なるので、こういった鑑別疾患の有無を意識して診察する必要があります。

検査・診断

膀胱炎は問診が診断に非常に有用な感染症ですが、診断の精度をより高めたり、鑑別疾患を適切に除外するのに診察や検査が有用となります。

治療

膀胱炎の治療では、起因菌の大半である大腸菌に有効な抗菌薬を第一選択として使います。

抗菌療法

大腸菌は様々な抗菌薬が有効性を示しますが、これまで有効だった抗菌薬が効かなくなる耐性化に注意が必要な細菌です。

しばしばキノロン系の処方を見かけますが、大腸菌の耐性率が問題となっており、AMRアクションプラン でも使用を控えるべき抗菌薬として挙げられています。

必然性のないキノロン系の処方は控えるべきと考えられます。

再発予防

膀胱炎は多くの場合で抗菌薬により速やかに改善しますが、再発を繰り返す方も少なくありません。

以下のような生活習慣の見直しが予防につながります。

よくあるご質問(FAQ)

はい、膀胱炎は再発しやすい感染症です。

特に女性では、尿道が短く外陰部に近いため、解剖学的に再感染が起こりやすい構造になっています。

再発を防ぐには、十分な水分摂取や、排尿習慣の見直し、性交後の排尿など日常的な対策が効果的とされています。

一部の漢方薬や抗炎症薬は症状を軽減することがありますが、原因菌に対する抗菌薬治療が基本です。

症状があれば医療機関での受診をおすすめします。

妊娠中でも使用可能な安全性の高い抗菌薬(セフェム系など)があります。

膀胱炎を放置すると腎盂腎炎など重症化する可能性があるため、自己判断せずに受診してください。

性交は膀胱炎のよく知られたリスク因子です。性交後の排尿や水分摂取によりリスクを軽減できます。

繰り返す場合は婦人科や泌尿器科での相談も検討してください。

なります。

ただし女性と異なり、男性の膀胱炎は「日常的」ではありません。

特に50歳以下の男性の膀胱炎は稀で、性感染症や前立腺の異常や免疫機能異常を伴うことが多いため、必ず検査を要します。

また、状況によっては抗生剤の選択も大きく変わってきます。