百日咳

長引く咳や発作的な咳が気になるときは、百日咳の可能性も。芦屋市の小児診療で診断・登園対応を行っています。

百日咳の検査についてのお知らせ

現在百日咳の流行に伴い検査資源が不足しており平時通りの検査ができない状態となっています。

当クリニックでは必要に応じて血液検査を行っていますが、血液検査せず、臨床診断もしています。

最初にまとめ

感染

咳やくしゃみにより飛沫感染や接触感染します。

感染力は非常に高く、1人の感染者は16〜21人にうつし得ると推計されます。

1950年に百日咳ワクチンが使用可能になる以前は年間約10,000人が百日咳で死亡していたのです。

現在は乳児期から定期接種として百日咳ワクチンの接種が行われているため死亡例こそ激減していますが、サーベイランスによれば百日咳ワクチンの効果が減弱する年代ではそれなりの感染数が報告されています。

また、成人の遷延性咳嗽の10%ほどが百日咳だという見解もあります。

ポイント

症状

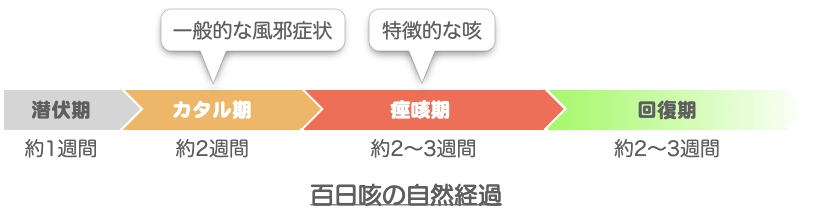

長い経過が特徴的で、7〜10日ほどの潜伏期間を経て、以下のような経過を順にたどります。

①カタル期(約2週間)

②痙咳期(約2〜3週間)

③回復期(約2〜3週間)

なお、発熱はあっても軽度にとどまります。

しつこい咳が悩ましい感染症ですが、重症化リスクは多くの年代にとってそれほど問題にはなりません。

一方乳児では重症化により肺炎・脳症などを合併し、死亡に至ることもある重大な感染症で、ワクチン実施前は死亡率が10%にも達していました。

といった症状がある場合は積極的に受診を御検討ください。

検査・診断

百日咳は長引くしつこい咳が特徴ですが、発熱が乏しいこともあり

といった咳を主徴とする疾患との鑑別にしばしば苦慮します。

ここで厚生労働省の定める百日咳発生届から、百日咳と診断する根拠となる症状や検査法をご紹介致します。

臨床症状

検査

上記のような臨床症状があり、かつ検査で有意な検査所見が得られた場合、百日咳として届出するよう定められています。

検査について

| 検査法 | 特徴 | 感度・特異度 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 抗原検査 (鼻咽頭ぬぐい液) | 鼻咽頭から採取 | 偽陽性が多く、慎重な診断を要するとの報告あり | 発症初期に有効 15分程度で結果判定可能 |

| LAMP法 (遺伝子検査) | 鼻腔・咽頭・気管支などから採取 | 感度:約80~90% 特異度:90%以上 | 発症初期に有効 結果判定に2〜4日要する |

| 血清抗体検査 (IgM・IgA・PT-IgG) | 血液中の抗体を測定 | 発症からある程度経つと高い IgMは若年者で、IgAは中高年例で偽陽性率が高い | IgMは発症2週間後、IgAは発症3週間後にピークとなる PT-IgGは発症2週間後から上昇し始める |

| 培養検査 | 鼻腔・咽頭・気管支などから採取 | 感度:50~60%程度 | 数日かかり、感度もやや低め。 |

上記の検査のうち、診察時にその場で結果が判明するのは抗原検査のみです。

しかし、抗原検査は偽陽性…すなわち実際は百日咳ではなくとも陽性となることがあり、結果を慎重に解釈する必要があります。

LAMP法は検査精度が高く発症初期から有用性があるため、結果判定に数日要しはするものの、クリニック診療に最も適した検査法と思われます。

2025年上半期の流行では検査会社の処理能力>医療機関からの発注数という状態のため、結果判明に2〜3週間要する事態にもなりましたが、現在(2025年7月中旬)はそういった自体は解消されました。

その他の検査も結果判明に時間を要したり、精度が十分でないといった問題があります。

つまるところ、百日咳の診断は流行状況・症状・経過・診察所見・検査結果などから総合的な判断を要するということになります。

治療

百日咳菌にはマクロライド系抗生物質が第一選択である他、ニューキノロン系薬・テトラサイクリン系薬などが有効です。

ただしマクロライド系・ニューキノロン系ともに耐性菌の出現が懸念されています。

マクロライド系に耐性を示すケースではST合剤という抗生剤が有用とする見解もあります。

主要な治療目標は咳の改善であることは言うまでもなく、そのためには抗菌療法をカタル期に開始すべきとされますが、カタル期は上述の通り「一般的な風邪症状」にとどまることが多く、確定診断が難しい時期でもあります。

身の回りに百日咳と診断された方や、しつこい咳の方がおられるかといった情報を医師にお伝え頂きますと参考になります。

ちなみに、成人の長く続く咳の1割程度の方が百日咳であったり、小児で定期接種の効果が減弱する時期に百日咳感染症が多いと推定されており、意外と我々の身の回りには百日咳感染症があるようです。

第一選択

生後6ヶ月未満

生後6ヶ月以降

その他の選択

登園・登校停止について

以下の要件を満たすまでの間、登園・登校停止となります。

登園・登校停止期間

関連リンク

百日咳に関連する院内コンテンツ

信頼性の高い公的機関・医療団体

FAQ(よくあるご質問)

百日咳は、ボルデテラ・パータシスという細菌によって引き起こされる呼吸器感染症です。長引く咳が主な症状で、特に乳幼児では重症化することがあります。一般的には、カタル期・痙咳期・回復期の3つの段階を経て自然軽快します。

初期は風邪のような軽い咳や鼻水が現れますが、数日〜1週間後から短い咳を激しく繰り返す咳(スタッカートレプリーゼ)と、咳の後にヒューという吸気音(ウーピング)が見られる点が特徴です。咳が長引き、夜間や睡眠時に悪化する傾向があります。

主に以下の検査があります:

ただし、検査の精度や有効性は発症時期や年齢によって異なり、現状では検査会社側の受託制限により実施困難なケースもあります。

はい、国内で承認を受けているものとして

があり、定期接種として実施されています。

任意接種としては通常3種混合ワクチンを用います。

長引く咳の原因のひとつとして百日咳は挙げられます。

ただし、感染後咳嗽や咳喘息、マイコプラズマ感染など他の疾患も考えられ、「長引く咳=百日咳」と一概に言うことはできません。