熱中症|暑い日だけでなく室内でも注意が必要です

熱中症とは、暑さや脱水などにより体の中の水分や塩分のバランスが崩れ、体温の調節がうまくいかなくなることで起こる健康障害の総称です。

炎天下の屋外だけでなく、湿度の高い室内や風通しの悪い場所でも発症することがあり、特に高齢者や小さなお子さんでは重症化するケースも少なくありません。

このページでは、熱中症の原因・症状・重症度に応じた対応、予防法、そして市販飲料の使い分けまで、総合的にご紹介します。

熱中症とは

熱中症を一言で表すと、

と言えます。

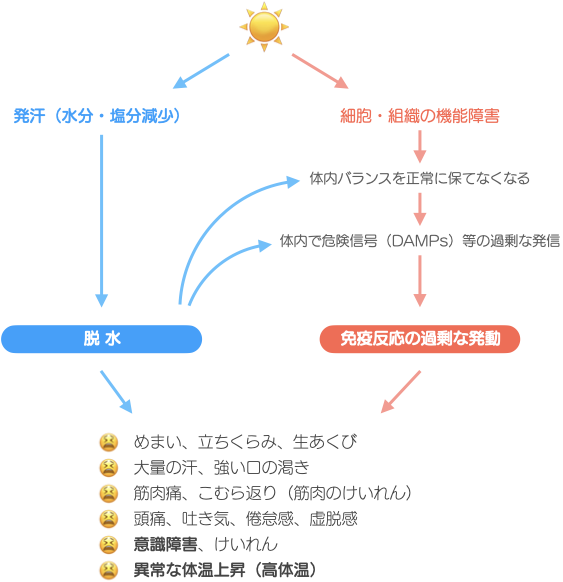

気温が上がると、体は汗をかいて熱を逃がそうとしますが、大量の発汗により体の水分や塩分が失われて脱水になっていきます。また、高温環境により細胞や神経がダメージを受けて正常な機能を保てなくなり、脱水と相まって全身のバランスが崩れやすくなります。

さらに、こうした脱水や熱による細胞のダメージが引き金となって、体の中の“危険サイン”が過剰に発動し(DAMPsの放出)、本来は守るはずの免疫反応がかえって自分自身を傷つけて以下のような様々な症状が現れます。

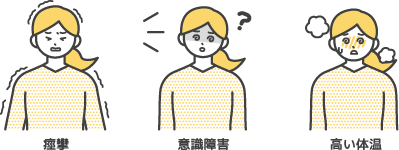

特に、意識がぼんやりしている・水分がとれない・体温が下がらないといった症状がある場合は、重症化のサインであり、すぐに医療機関を受診する必要があります。

熱中症になりやすい条件

熱中症というと、「カーッと暑い日」を思い浮かべる方が多いと思います。

もちろん、気温の高さは代表的なリスク因子ですが、リスク因子はそれだけではありません。

ここでは適切に熱中症に備えられるよう、身の回りのリスク因子について解説していきます。

環境因子

環境のリスク因子には以下のようなものがあります。

熱中症の環境リスク因子

高い気温

高い湿度

乏しい風

高い気温が熱中症のリスクになることは、感覚的に理解しやすいでしょう。

では、湿度や風がどのように影響するかを考えてみましょう。

暑いと汗をかき、体表についた汗はそのうち乾燥(蒸発)します。

汗は蒸発する際に皮膚から熱を奪うので、体温降下作用をもたらします。

これが暑い時に発汗する理由です。

ところが、湿度が高くなると水分は蒸発しにくくなるため、発汗による体温降下作用が低下してしまうのです。

また皮膚に接する空気は皮膚から熱を奪って温まり、その後対流という現象によって大気中に拡散していきます。

熱を奪う作用は皮膚と空気の温度差が大きいほど素早く行われるため、温まった空気は速やかに体表から離れたほうがより効率的です。

したがって、皮膚に接する温まった空気を風で強制的に吹き飛ばした方が体温降下作用が高まります。

これらの現象は、中学・高校の理科や物理で学ぶ「物質の三態」や「対流」などの知識と直結しています。

中高生にとっては、「なるほど」と感じやすい内容かもしれません。

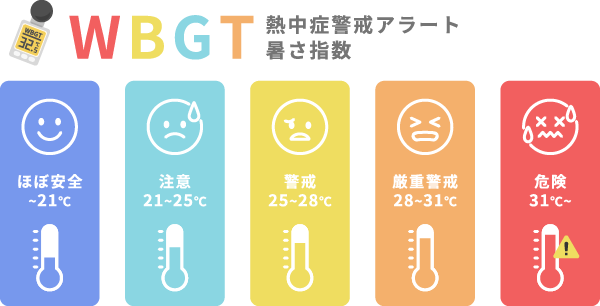

暑さ指数(WBGT:Wet Bulb Globe Temperature/湿球黒球温度)

ここまでの流れで、気温だけでは熱中症のリスク指標として不十分であることがわかりました。

ではより適切な指標は…、ということで使われているのが

です。

WBGT(暑さ指数)は、通常の気温(乾球温度)に加えて、

といった要素を加味したうえで、それぞれの温度に所定の係数をかけて算出 されます。

このように構成されたWBGTは、熱中症リスクの指標としてより実態に即した評価が可能となっています。

WBGTは日本救急医学会の「熱中症診療ガイドライン」でも有用性が評価されています。

WBGT値に基づいて、日本生気象学会は「日常生活に関する指針」、日本スポーツ協会は「熱中症予防運動指針」を公表しています。

以下の表は簡易版ですが、WBGTに基づく熱中症の危険度・日常生活に関する指針・熱中症予防運動指針です。

気温(乾球温度)はあくまで目安であることにご留意下さい。

| 危険度 | WBGT(℃) | 乾球温度(℃) | 日常生活に関する指針 | 熱中症予防運動指針 |

|---|---|---|---|---|

| 高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 | 運動は原則中止 | |||

| 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 | 激しい運動は中止 | |||

| 運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。 | 積極休憩 | |||

| 一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 | 積極水分補給 |

身近なWBGTはどうやって知ればいい?

任意の場所のWBGTは環境省が提供している

で確認することができます。

以下は神戸地方気象台の観測データに基づく、リアルタイムのWBGTです。

神戸のリアルタイムWBGT

以下のURLで本ページを開き直して、ブックマーク登録すると、次回から即座にリアルタイムのWBGTを知ることができますのでお試しください。

輻射熱について

「黒球温度」に影響を与える「輻射熱」とは、熱源から赤外線などの形で放出される熱エネルギーのことです。

これは、熱中症を考えるうえで非常に重要な要素のひとつです。

例えば、同じ気温でも、日陰から日向に出た瞬間に体感温度は大きく上がります。

これは、それまで建物などにさえぎられていた太陽からの輻射熱が直接体に当たるようになるためです。

また、「照り返し」も輻射熱の一種で、アスファルトや建物の壁面などが熱源となり、体に熱を伝えてきます。

このような輻射熱の熱源を避けることは、熱中症を防ぐうえで有効な対策となります。

以下に、身の回りにある代表的な輻射熱の熱源を挙げていますので、ぜひ参考になさってください。

🏠 自宅・屋内

🚕 車内・駐車場

🏢 屋外・都市空間

🏃🏻♂️ スポーツ・学校行事

年齢

お子様や高齢者は、以下のような理由で熱中症のリスクが高いことが知られています。

🧒🏻 お子さま

年少になるほど体重に占める水分の割合は多く、水分損失の影響が大きくなりがちです。

また、お子さまは大人と比べて暑熱環境で水分を失いやすいという特徴があります。

特に炎天下での野外活動では思いの外脱水になりやすいという認識が重要です。

🧓🏻 高齢者

高齢者の熱中症の注意点は、本人は「大して暑くない」と感じるような室内環境でも熱中症を発症していることがある点です。

暑いと感じていなくても、エアコンで適切な温度と湿度を維持し、適度な水分摂取を心がけましょう。

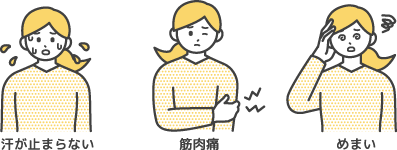

症状

熱中症は、症状の程度に応じて3つの重症度に分類されます。

Ⅰ度(軽症)

Ⅱ度(中等症)

Ⅲ度(重症)

熱中症への備え

予防

熱中症は

などが発症リスクとなります。

したがって、

熱中症の予防

といった予防策で備えましょう。

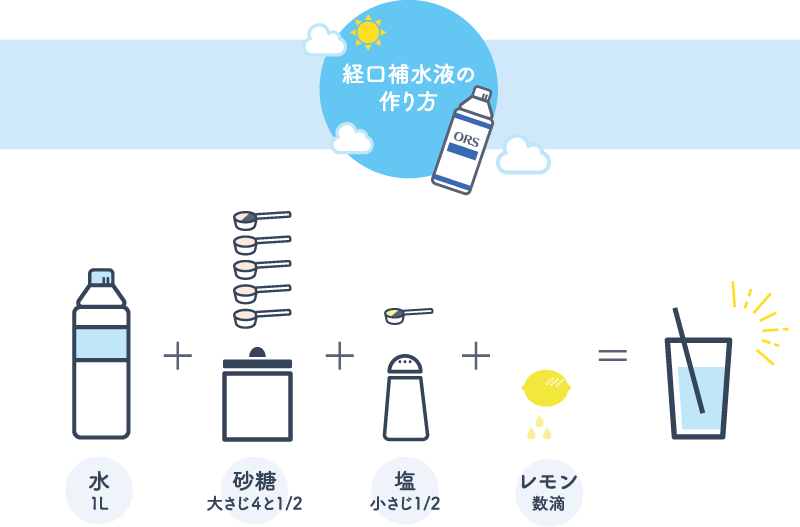

自宅で作れる経口補水液

経口補水液(ORS:Oral Rehydration Solution)は自宅でも近いものを作成可能です。

自宅で作れる経口補水液

暑熱環境下で失われる水分・塩分だけでなく、それらを効率よく吸収するための糖分が必要です。

いずれの材料も量のバランスが不適切になるとかえって脱水を助長するため、丁寧に計量しましょう。

また、衛生面の問題から、当日中に使い切らなかった分は廃棄しましょう。

市販品の活用

経口補水液

OS-1®・アクアソリタ®などは脱水補正のため、原材料のバランスの最適化がなされていて、脱水の補正効果があります。

高い熱中症のリスクが想定される大量に汗をかきそうなシチュエーションでは、予防のためにも携行して、適宜飲用するのが推奨されます。

スポーツドリング

ポカリスエット®・アクエリアス®等のスポーツドリンクは脱水補正を最優先とした最適化はなされておらず、あくまで軽度の水分補充効果にとどまると考えるべきでしょう。

熱中症のリスクが多少心配される場面で、多少汗をかきそうなシチュエーションが向いているかもしれません。

塩キャンディ

塩キャンディや塩タブレットなどは、水分がないため単独では脱水対策にはなりませんが、塩分+糖分からなるため、水分補充を併用することである程度の予防効果は期待できそうです。

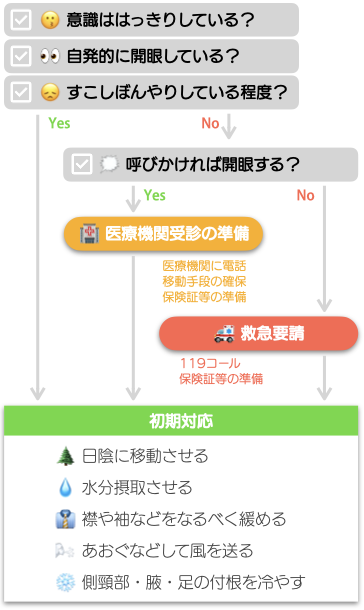

熱中症が疑われたら

暑熱環境で身の回りの方がグッタリされてしまったら、まずは意識状態の確認をします。

意識状態チェック①

これらのいずれかに該当するようであれば、まずは以下の初期対応を始め、いずれにも該当しなければ次の意識状態チェック②に進みます。

初期対応した結果、状況が改善するようであれば原則的に帰宅可能です。

逆に状況が悪化して、頭痛・嘔吐・強い倦怠感・虚脱感・判断力や集中力の低下などを認めるようであれば、医療機関の受診が必要です。

速やかに準備を整えて医療機関へ向かってください。

意識状態チェック②

上記に該当する場合、医療機関で適切な医療を受けるべき状況です。

受診に行く準備が整うまで上述の初期対応をし、整い次第受診に向かいましょう。

意識状態チェック③

上記に該当する場合、一刻も早い治療を要する状況です。

まず119番をコールして救急要請しましょう。

救急車の到着を待つ間、上述の初期対応のうち、可能なものを実施しましょう。

水分摂取は安全に行えない状態であることが多く、無理にはしないようにしましょう。

関連リンク

FAQ(よくあるご質問)

水だけでは塩分が不足するため、長時間の発汗時はスポーツドリンクや経口補水液の併用が望まれます。

室内が高温多湿になると、就寝中に発症することがあります。夜間も適切な温度管理を行いましょう。

元気があれば様子を見てもよいですが、ぐったりしている、呼びかけに反応が悪い場合はすぐに医療機関へ。