兵庫県感染症情報センターからリリースされている週報から芦屋市・西宮市・神戸市の情報をピックアップして集計したものを若干のコメントをつけて配信しています。

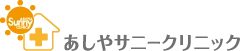

- COVID-19:増加が続き、報告数はさらに上昇

- 百日咳:やや減少傾向も引き続き高水準

- 手足口病:前週比は減少しましたが、依然高水準

- 🆕 ヘルパンギーナ:急増により今週新たにピックアップ。夏季に流行する代表的なウイルス性咽頭炎で、保育園・幼稚園単位で局所的に流行する傾向があります。

- 咽頭結膜熱(プール熱):増減を繰り返しながら高水準を維持

- 伝染性紅斑(りんご病):再びやや増加。

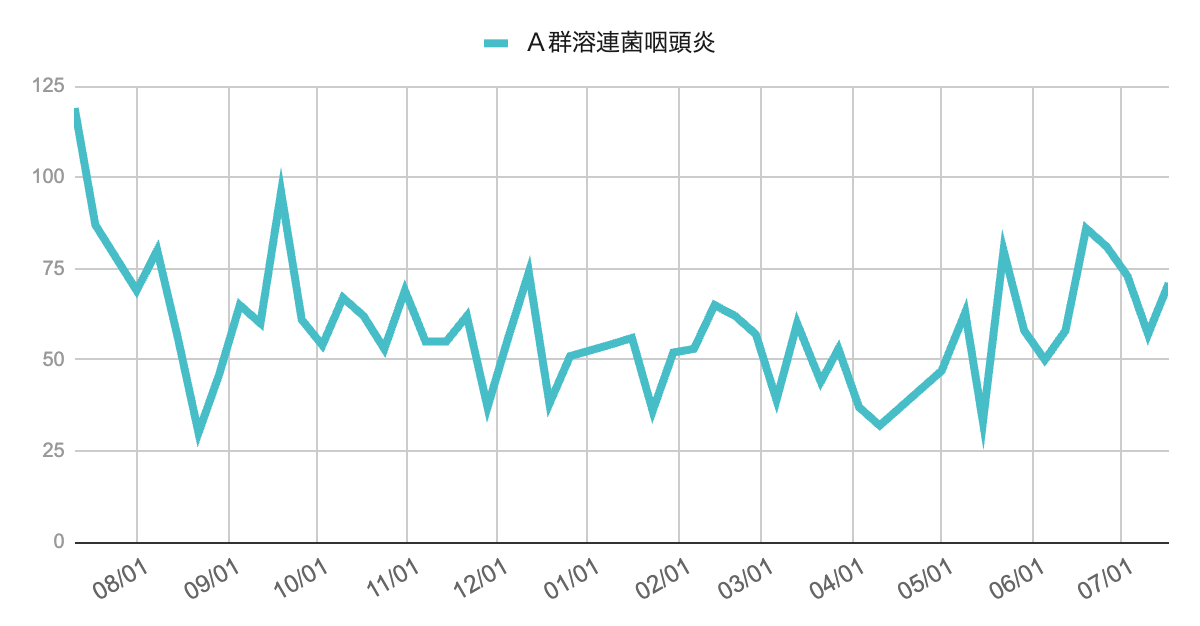

- 溶連菌性咽頭炎:前週比でやや増加。年間通じて高水準が続いています

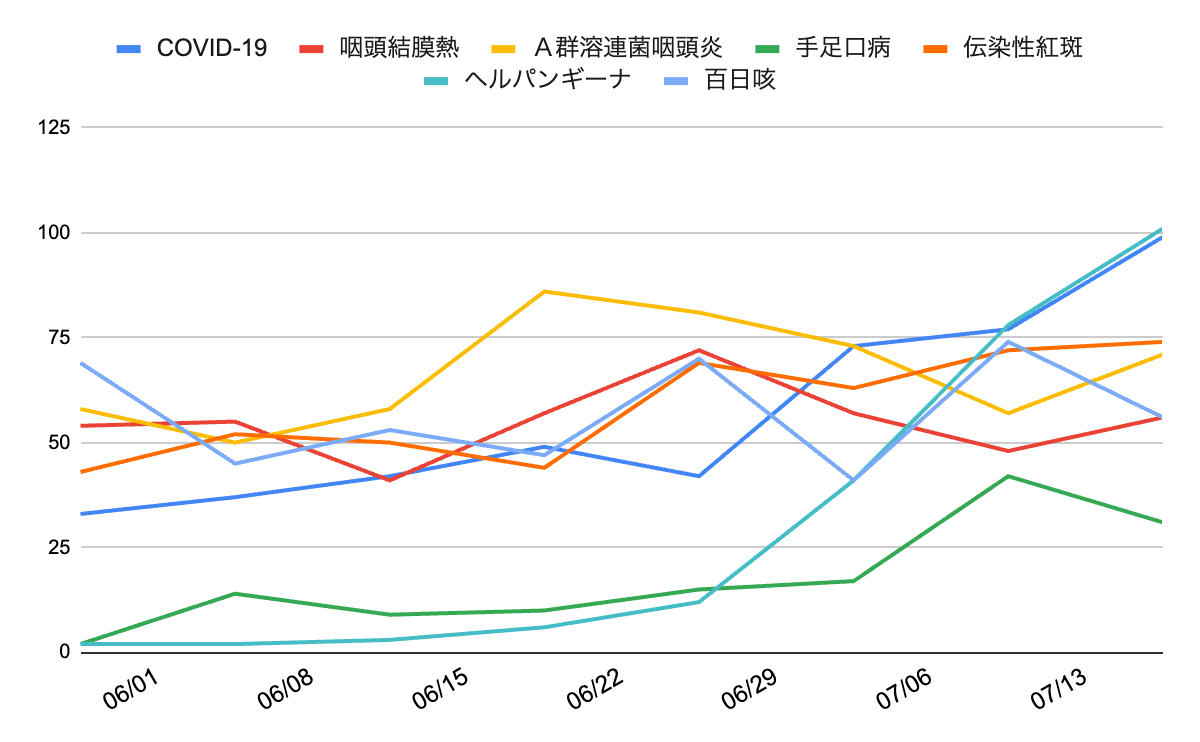

COVID-19

動向

- 5月末から6月にかけては30〜40件台の報告数で推移していました。

- 6月中旬以降、緩やかな増加傾向が続き、7月第1週には一時やや減少(42件 → 73件)を挟みつつ、再び上昇。

- 最新週(7/17)は99件となり、先週(77件)から大きく増加しています。

ご家庭で気をつけたいこと

- 夏季でも感染拡大が起こるため、発熱・咽頭痛・咳などがある場合の外出・登園・通学は控えることが基本です。

- 高齢者や持病のある方と接する機会がある場合は、マスクや手洗いの励行が引き続き有効です。

臨床的特徴と受診の目安

- 初期症状は咽頭痛・発熱・倦怠感・咳など風邪に似た症状ですが、現場的には喉の痛みの訴えが目立つ傾向があるように思われます。

- 中年期までの多くの方では軽症のことが多いものの、高熱が続く場合や強い咳がある場合は医療機関の受診を検討してください。

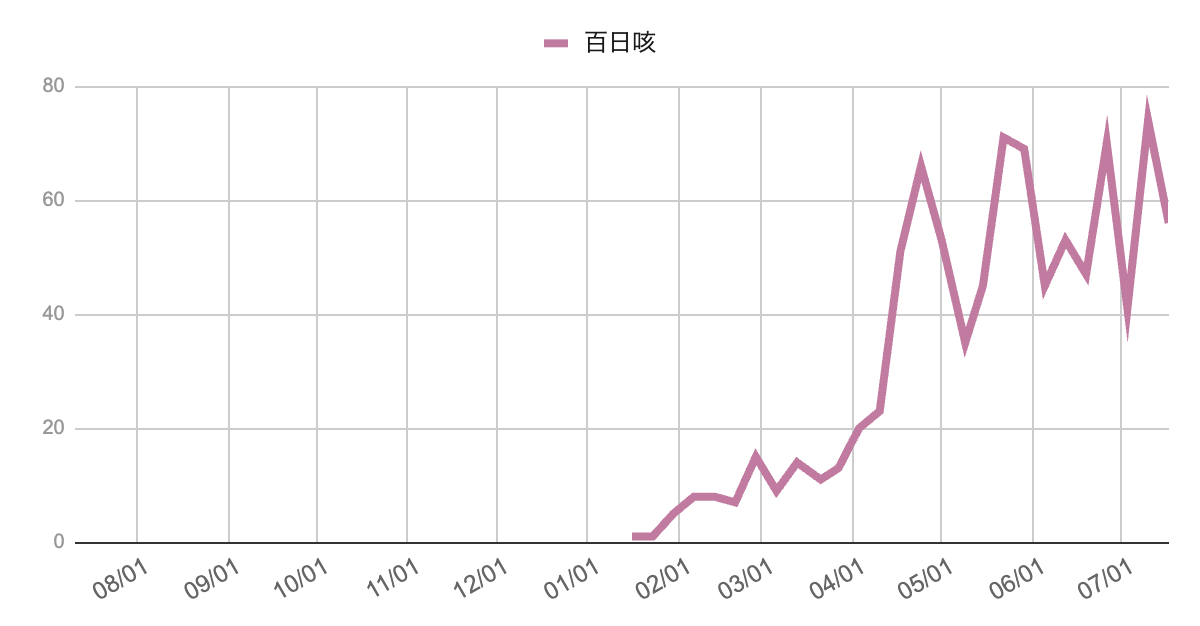

百日咳

百日咳は、長引くから咳を特徴とし、2025年に現在進行系で大流行をきたしている呼吸器感染症です。

兵庫県は47都道府県中で第5位の報告数と、憂慮すべき状況が続いています(「兵庫県の百日せき 感染状況|NHK 」)。

動向

- 年初から報告が続いており、5月末から6月にかけては40〜70件台を上下する状態が継続。

- 6月下旬に70件へ増加した後、7月初旬に一旦減少(41件)したものの、直後に再度急増(74件)。

- 最新週(7/17)は56件で、先週よりやや減少したものの、依然として高水準の持続流行が見られます。

ご家庭で気をつけたいこと

- 特に長引く咳(2週間以上)や、咳き込んで眠れない・吐いてしまうなどの症状がある場合は、百日咳の可能性を念頭に置く必要があります。

- 小さな兄弟姉妹や乳児と接する場合は、咳が続く家族内感染にも注意が必要です。

臨床的特徴と受診の目安

- 初期には軽い咳と微熱だけのこともありますが、徐々に強い連続した咳発作が現れ、夜間の咳込みや息苦しさを訴えることが増えてきます。

- 学童〜成人でも見逃されがちで、軽症でも持続的な咳の原因となることがあります。

- とくに乳児・未就学児・ワクチン未接種の年齢層では重症化のリスクもあるため、医療機関での診断・治療が必要です。

特に、以下に該当する場合は積極的に受診を御検討下さい。

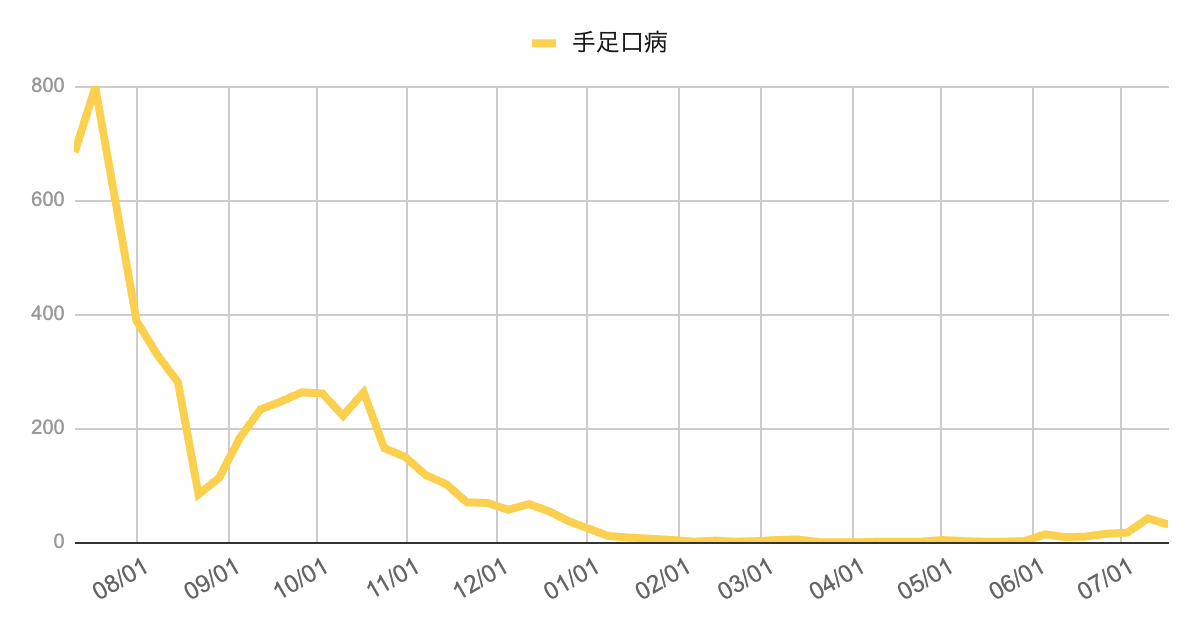

手足口病

手足口病は、手のひら・足の裏の皮疹と口内炎をを呈する夏季に流行しやすい夏風邪の一つです。

動向

- 5月末までは報告数はごく少数(2件)でしたが、6月初旬に一度14件へ増加し、その後は10件前後で横ばいの期間が続きました。

- 6月下旬から再び増加に転じ、7月第2週には42件と急増。

- 最新週(7/17)は31件とやや減少したものの、依然として高い水準を保っており、引き続き注意が必要です。

ご家庭で気をつけたいこと

- 園や家庭内での接触により広がりやすい感染症です。

- 実現可能な範囲での登園・登校停止が十分な感染拡大抑止効果が得られないのと、重篤な合併症の頻度は低いため、登校・登園停止対象ではありません。

- タオルやおもちゃなど共有物にウイルスが付着している場合、そこからの接触感染が起こることがあります。家庭内でも手洗いや物品の衛生管理を心がけましょう。

臨床的特徴と受診の目安

- 典型的には口腔内の痛みをともなういわゆる口内炎、手のひらや足底の発疹を認めますが、発熱や発疹がごく軽いケースもあります。

- 口の痛みで飲食を嫌がる場合や、高熱や元気の低下が著しい場合には、医療機関の受診をおすすめします。

- ごく稀に中枢神経系の合併症(無菌性髄膜炎など)を伴うことがあり、頭痛や嘔吐が続く場合には早めの受診が望まれます。

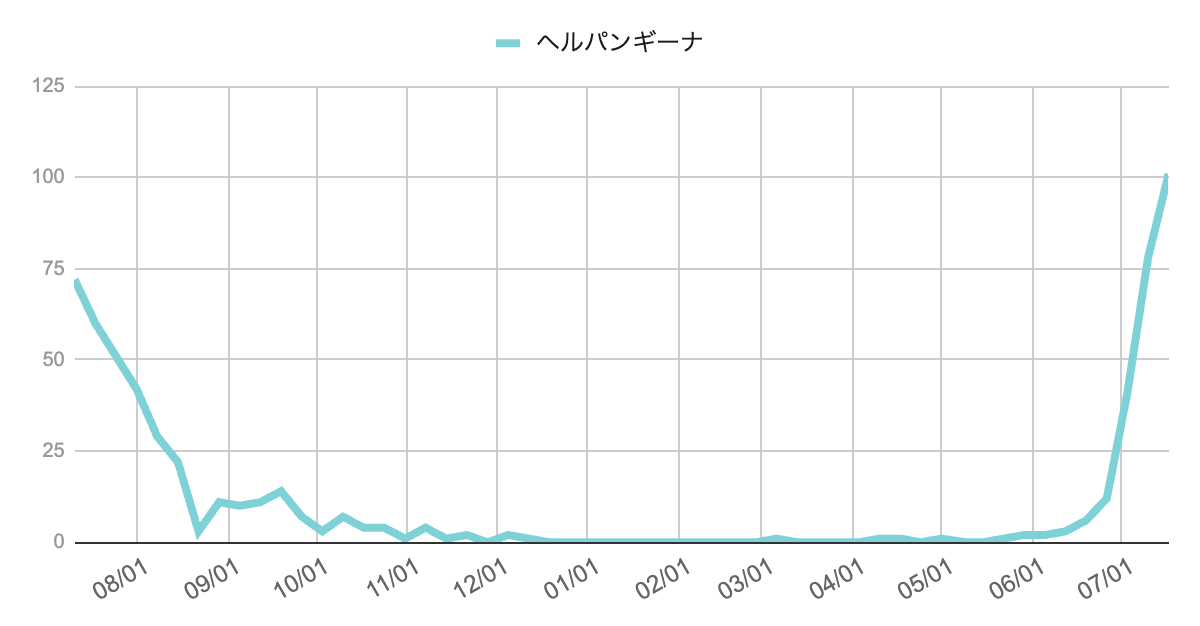

ヘルパンギーナ

ヘルパンギーナは、比較的強い口内炎・咽頭痛を呈する、手足口病の類縁疾患とも言える夏季に流行しやすい夏風邪の一つです。

動向

- 5月末時点では2件とごく少数でしたが、6月以降毎週増加が続いています。

- 特に7月に入ってからの増加が顕著で、7月第1週に41件、翌週に78件と急増。

- 最新週(7/17)は101件に達し、過去8週間で最も急激な増加を示している感染症のひとつです。

ご家庭で気をつけたいこと

- 保育園・幼稚園単位で局所的に流行する傾向があります。

- のどの痛みで食事や水分摂取が困難になることがあるため、家庭でも脱水への注意が重要です。

- 手足口病同様に登園・登校停止疾患ではありません。登園の再開は、解熱し、しっかり飲食できる状態まで回復してからを目安にしましょう。

臨床的特徴と受診の目安

- 就学前の乳幼児に比較的多く見られ、突然の高熱とともに、口蓋垂周辺に小さな水疱や潰瘍(口内炎)を伴うのが典型像です。

- 原因となるウイルスは手足口病と近い種類のもので、しばしば両者の見分けがつきにくいことがあります。

- 発熱は高熱となる傾向があり、ぐったりしている・水分が摂れない・尿量が減っているなどの兆候があれば、医療機関での診察をおすすめします。

- 兄弟や家庭内で連鎖的に発症することもあるため、家族内での体調観察も大切です。

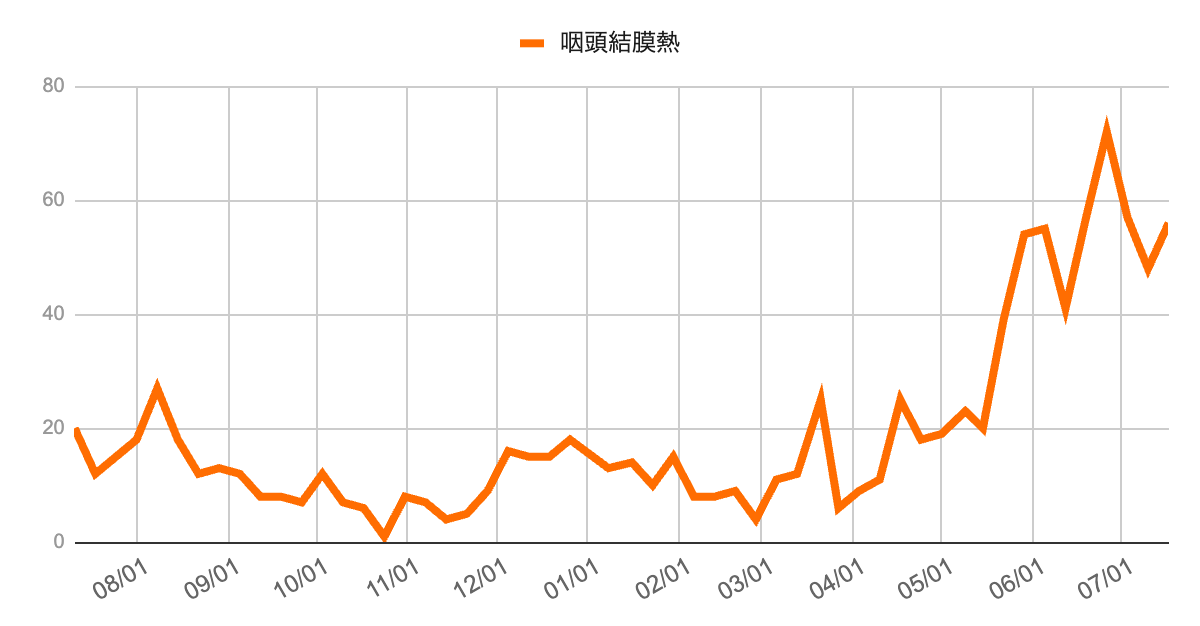

咽頭結膜熱(プール熱)

咽頭結膜熱は、咽頭痛・結膜炎の併発を特徴とするプール熱の名で知られる夏風邪の一つです。

動向

- 5月末から6月にかけては50件前後で横ばいの週が続きましたが、6月下旬(6/26)には72件に増加。

- 7月以降は一時的に減少(48件)したものの、最新週(7/17)は56件となり、再びやや増加傾向を示しています。

- 総じて見ると、高水準で安定した報告数が続く持続流行の状態にあります。

ご家庭で気をつけたいこと

- 夏に流行するアデノウイルスによる感染症で、古典的にはプールを介した集団感染が有名ですが、家庭内での接触感染も少なくありません。

- 目の充血や目やに、咽頭痛、発熱などがある場合は、タオル・枕などの共用を避け、早めに医療機関での診断を受けてください。

- 感染力が非常に強いため、登園・登校の再開は医師の許可が必要となることが多い点にも注意が必要です。

臨床的特徴と受診の目安

- 典型的には発熱・咽頭痛・結膜炎(目の充血や痛み)の3症状が特徴です。

- 乳幼児では高熱や結膜炎の症状が強く出る傾向があり、目やにが多い、光をまぶしがる、目のかゆみや痛みが続く場合は眼科的な注意も必要です。

- 家庭内で同様の症状が出た場合、二次感染予防のための隔離・手洗いの徹底が重要になります。

- インフルエンザのような迅速抗原検査キットがありますが、精度が十分とは言えず、陰性であっても咽頭結膜熱を否定し得ません(陽性の場合は高い精度で咽頭結膜熱と診断し得ます)。

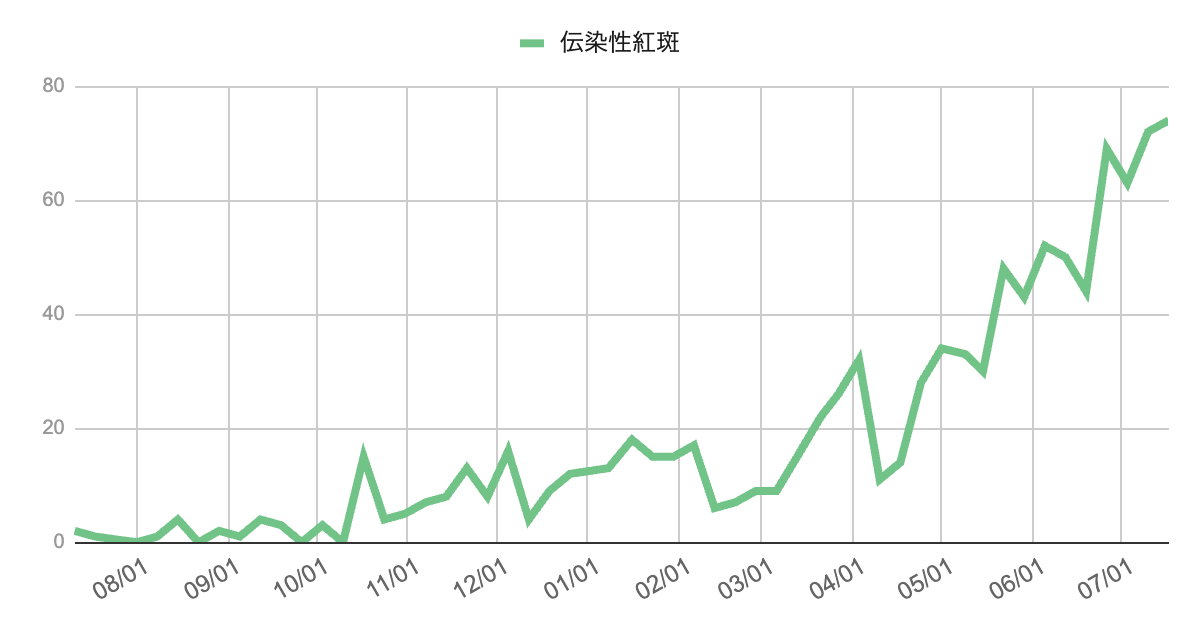

伝染性紅斑(りんご病)

伝染性紅斑は、ほっぺたがりんごのように赤くなるのを特徴とする、りんご病の名で知られる感染症です。

動向

- 5月末の時点で既に40件超の高水準で、6月を通して50件前後を維持。

- 6月下旬(6/26)に69件と急増し、以降は60〜70件台で推移。

- 最新週(7/17)は74件となり、8週連続で高水準を保つ明確な流行状態にあります

ご家庭で気をつけたいこと

- 典型的な「両頬が赤くなる」症状が出る頃にはすでに感染力はなくなっているため、登園・登校の制限は通常不要です。

- ただし妊娠中の方が感染すると胎児への影響が出ることがあるため、妊婦さんがいる家庭では特に注意が必要です。

- 初期には風邪に似た症状や微熱のみのこともあり、家庭内での体調変化に気づきにくい場合もあります。

臨床的特徴と受診の目安

- 頬の紅斑の前に微熱・倦怠感・鼻水などの症状があり、その後両頬が赤くなる特徴的な発疹が現れます。

- 背中や腕などにもレース状の淡い発疹が広がることがあり、かゆみを伴うケースもあります。

- 紅斑が出現していれば特別な治療は不要ですが、症状が強い場合や発疹の変化が長く続く場合は医療機関で相談してください。

妊婦さんへの感染では胎児への影響が懸念されるため、妊婦さんが感染するのは何としても防ぎたいところですが、伝染性紅斑がうつりやすいのは伝染性紅斑らしさが出る前の時期であるため、妊婦さんは十分な感染対策をなさって下さい

別名「りんご病」といい、風邪症状+赤いほっぺたを呈するウイルス感染症です。

5年程度の周期性の流行を認める傾向があり、前回の当地での流行はまさに2019年末〜2020年2月頃でした。

大半の方にとっては大きな問題とならないものですが、合併症に留意が必要な方々がおられます。

合併症

胎児水腫

妊婦の感染を経て胎児が感染すると、胎児の体内に液体貯留しやすくなる胎児水腫という合併症をきたして専門医による管理・治療を要することがあります。

妊婦さんはマスク着用などの感染対策を十分になさって下さい。

骨髄無形成発作

溶血性貧血患者が感染すると、重度の貧血や、赤血球以外の血球減少を伴う汎血球減少症をきたすことがあります。

感染対策

りんご病を特徴づけるのはほっぺたの赤みですが、この症状を呈する時期には既に感染源になる時期を過ぎており、りんご病患者がごく身近で発生してからの対策は後手になります。

肝要なのは生活圏での流行の把握となり、特に妊婦さんは登園中のお子さんがおられましたら登園先の発生状況の把握に努めるなどして、ご自身の生活圏で発生があれば速やかに十分な対策をして下さい。

具体的な対策は飛沫感染対策・接触感染対策となりますので、マスク着用・手洗い励行をお勧め致します。

溶連菌性咽頭炎

溶連菌性咽頭炎は、強い咽頭痛・高熱はあれど、咳が乏しいのが特徴的な、主にA群溶血性連鎖球菌による感染症です。

症状の強さもさることながら、合併症に留意が必要な点が日常的な感染症としては特徴的で、適切な対応を要します。

動向

- 5月末から6月中旬にかけては50〜60件台で推移していましたが、6月下旬にかけて86件へ急増。

- その後はやや減少しつつも**依然として高水準(70件前後)**が続いており、最新週(7/17)は71件でした。

- 明確な流行継続中であり、今後も注意が必要な状態が続いています。

ご家庭で気をつけたいこと

- 咽頭痛を訴えるお子さんが増えていますが、近年では典型的な皮疹(猩紅熱様発疹)を伴わない例も多く、見落としに注意が必要です。

- 特に発熱と咽頭痛がそろっている場合は早めの医療機関受診を検討してください。

- 抗菌薬での治療が必要な疾患であり、適切な治療と家庭内での感染拡大防止が重要です。

臨床的特徴と受診の目安

- 急性の発熱と強い咽頭痛で発症し、咽頭の発赤・扁桃の腫脹・白苔を伴うことがあります。

- 舌にブツブツができる「イチゴ舌」や、体に赤い発疹が出る「猩紅熱様発疹」は古典的ですが、現在ではあまり見られないことが多いです。

- 早期診断・抗菌薬治療により重症化を防ぎ、登園許可も早期に得られることが一般的です。